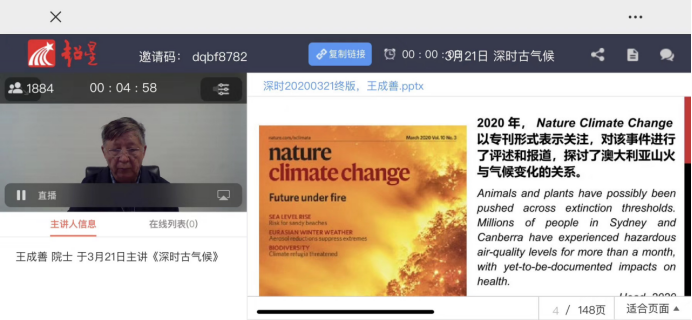

京汉联动,云端开讲!3月21日,依托中国地质大学优势学科和教学资源,围绕地球科学理论、拓展与应用,由中国地质大学(武汉)和中国地质大学(北京)联合开展的“地球科学大讲坛”云端授课活动的第一讲顺利结束!

云课堂第一讲是中国地质大学(北京)的王成善院士为同学们带来的《“深时”古气候》,在云课堂与院士大牛一起进行学术冲浪的感觉到底是怎样的呢?我们一起来看看吧!

王院士的这堂课,贯穿了地球46亿年的历史,生动向同学们讲述了古气候的特点。这堂课给地球科学学院地质学专业的赵锐带来了更为深刻的影响。

对于研究地质学的人来说,将今论古和以古论今是最常用的研究方法。在赵锐看来,王院士的这堂课,在讲述古代地球气候的同时,更是在为我们的地球现在以及未来的气候做研究。

九十多分钟的学术冲浪后,赵锐沉淀出了这样的认知:一切的事物都遵循着一定的规律,我们要做的就是找到这个规律,并且巧妙地应用规律以服务我们的世界。

这就像预测地震一样,我们深入了解古代的气候之后,就可以更好地了解现在的气候并且对以后的气候做出一定的预测,不至于猝不及防。

同时,王院士的言传身教也使赵锐能以更为广阔,更为新颖的视角来审视自己的专业。赵锐意识到,每一个专业领域都是不可忽视的,都可以为人类的发展提供巨大的助力。地质学对于人类的贡献随之不断的发展逐渐显露头角,所以他会更努力地学习,让地质学为人类提供更大的帮助。

第一讲刚结束,材料与化学学院材料类专业学生冷佳珂就迫不及待和我们分享了她的感受。

王成善院士铿锵有力的声音,一开口便赢得了大家的掌声。他以山火肆虐澳大利亚为背景,引出大火与气候的变化,由浅入深,这令冷佳珂一下子听入了迷。她说,王院士的课内容丰富,讲述精道,在涉及到一些概念解释时,他善于通过类比来进行阐述,以“深时”这个概念为例,将“深时”与人类历史进行类比,人类历史有现代,近代和古代,而与之类似的是近代对应的是第四纪,古代则对应的是“深时”。

而她通过王院士的讲解也有了自己的感悟。她认为,通过科学的研究,我们可以对深时期的地球有更多的了解,且这样深刻的了解能让我们预见一些地球的变化。

“科学要为变化的地球服务”,王成善院士在网课《“深时”古气候》中这样一句话被工程学院地质类专业的鄢新民记在了心里。

王院士说到,为了处理华北热浪、澳大利亚山火等极端气候问题,需要对“深时”古气候进行研究。他还引用了温家宝总理的主张来说明研究古气候的重要性:“地质学专业要开一些新的学科,比如气候学,特别是古气候学,就是因为古气候能为人类处理现在的气候问题提供很大的帮助。”

王院士讲述的这些内容帮助鄢新民对自身的专业有了更加深入的认识,他说,我愈发意识到哪怕是地质学的一个小领域,也可能对于人类生存产生十分巨大的影响和作用。

一个半小时的讲授里,王院士始终充满激情,以致于在后面的答疑环节中,他的声音明显沙哑了一些。这令鄢新民和同学们十分感动和心疼,他们在线上留言,劝院士早点休息。鄢新民表示,如此“近距离”地听院士讲课让我获益匪浅,也让我更加期待“地球科学大讲坛”的所有课程。

材料与化学学院的材料类专业学生孙琳在努力学好专业的同时,也十分喜欢学习钻研哲学以及传统文化方面的知识。

王成善教授的授课与这个思维活跃的女孩儿产生了别样的共鸣,孙琳在自己的课后小结中这样写道:天行有常,不为尧存,不为桀亡。

自古以来,我们只有这一个地球,我们在这片土地上繁衍生息,不断壮大,不断创造出属于我们自己的文明,但我们的地球并不是每时每刻都适合我们生存的,从古时候地球于温室气候和冰室气候之间交替,到现在处于一个较为和平的时期,气候是多变的,是复杂的,但它又与我们每个人息息相关,以古鉴未来,也许当我们“深时”古气候的研究更进一步的时候,我们对于现在地球的气候了解程度将会更进一步。

是啊,哲学,材料学,地学藉由这个女孩儿的思维发生了奇妙的碰撞与反应,这对孙琳来说应该是倍感幸运的一件事。

无独有偶,马克思主义学院思想政治教育专业的庞仁洪作为一名非地质学专业的学生,在专业知识上也许欠缺,但是这堂课却让很多像她一样的同学得到了很好的科普与思考。

本次授课的王成善院士讲解的是“深时”古气候,刚开始她对这个名词感到陌生,学习之后她对“深时”古气候有了一些了解,其中课堂上提出的“将古论未来”的观点令她有了一些思考。全球变化的背景下,全球变暖等现象的出现让地球环境发生了变化,如何应对气候变化问题也成了当今国际社会正积极探讨的问题。探究“深时”古气候也成了国际研究的前沿。

庞仁洪说到,通过课堂的学习我得知,对“深时”古气候,特别是过去温暖时期和关键气候转变时期的综合研究,可以帮助对地球未来可能出现的温室气候状态特征及气候转变过程有更深入的理解。也许地球的未来看似遥远,但在不久的以后我们却可能在过去地球的更深处得以窥探未来的景象。

对于这次京汉联动的“地球科学大讲坛”云课堂活动,经济管理学院工商管理专业的陶晓颖充满了渴望与期待。为了能够及时参与直播,她早早将这个安排写在备忘录里,并设置了闹钟提醒自己。

本次课程题目为《“深时”古气候》,上课之前善于思考的陶晓颖就一直在想“深时”的含义是什么,与“古”的意思有哪些不同呢?如果意思相同,那为什么一个意思要出现两遍?王院士的讲解解开了她心头的疑惑。“深时”是指必须用岩石重建的那部分地球历史,比史料记录和冰心记录更古老,大多数的研究者认为“深时”是指前四纪的地质记录。

这次授课,她觉得自己对远古时候的气候、岩石等事物更感兴趣了。可能是高中的地理知识与此次课程有许多交叉,让她感觉这门课程并不是晦涩难懂,比如地球的各个圈层、板块构造、全球变暖……同时她又提醒自己,我只是学习了冰山一角,要理解其中的重点、精髓还需要课下的钻研和学习。

她对于听院士讲座也有着自己的见解,她认为重点还是要放在理解院士的思维、研究方向、具体课题思路上,以及记录下典型的方法涉及的文章。

“继续拖延、折衷和自我安慰似的权宜之计的时代已经接近尾声,取而代之的,我们将开始生活于其后果之中。”公共管理学院土地资源管理专业的田卓在自己的课程小结中写下丘吉尔的这句名言。

本次云授课促使田卓从专业角度出发,在更高的层面上思考问题。地球是我们共同的家园,在这样一个时代,人类站在金字塔的顶端,每一项活动会给地球带来巨大的影响。全球气候变暖加剧,温室气体含量极速上升,这是需要全人类共同面对的问题。

这种认识使得田卓意识到了自己与同龄人正肩负着的任务,同时也激起了她的使命感。她认为,过去的上百年间我们肆无忌惮地满足自己的需求,而今终于意识到自然的力量,开始采取措施解决问题,巴黎协定亦是各国的决心。2019年的碳排放持平让我们看到解决全球变暖、气候危机的希望,但这只是个开始,我们还有很长的路要走。

京汉联动云课堂的第一次直播课程顺利结束了,然而同学们被这次课程所引发的思维碰撞和学术共鸣却在脑海中荡起了层层涟漪。假以时日,这些被一位位院士大家播埋下的求知种子,就如同大洋彼岸的蝴蝶翅膀一样,稍稍振作,就足以引发自然科学界的新风暴!

图片来源:地大团委第四纪

文字来源:赵锐 冷佳珂 鄢新民 庞仁洪 孙琳 陶晓颖 田卓 史羽喆